年間行事

1月

歳旦祭

元始祭

宵えびす・おくべ祭

安全祈願祭

十日ゑびす祭

「十日ゑびす祭」とは新しい年の商売繁盛、五穀豊穣、家内安全などを祈る恵比須様の神事です。

「本ゑびす祭」では、朝9時の一番座に始まり、昼の12時まで執り行われます。

当日は御座券(おざけん)を受けられて拝殿にて大神様の大いなるご神慮と福を蒙られ、益々の商売繁盛、社運隆昌、家内安全をご祈念下さい。

(御座券は一枚、二千円でございます。ご祈願をお受けになられ、御札、縁起品付き福笹と引き換えとなります。)

一月十日の「八坂神社十日ゑびす祭」でお配りする「福笹」には鯛のレプリカとお札が付けられます。此の笹は「ゑびす笹」とも言いますが、正式名を「おかめ笹」と言い、以前はざるやかご用に使用されていました。

当社、境内社の恵比須社の御前に植栽されていて、八日に刈り取られ総代さん達の手により整えられます。ちなみに、この笹の葉は枯れても落ちません。

ゑびす祭にあまり関心の無い方も、密かに受験生の為に縁起かつぎに落ちない葉の笹を求める方もおられます。

どうぞ、八坂神社十日ゑびす祭にご参拝ください。

(一月十日 午前九時~正午まで)

開門:午前6時

十日ゑびす一番座:午前9時より

閉門:午後6時

※詳細は社務所(093-561-0753)までお問い合わせ下さい。

2月

節分祭

「鬼はバラバラ外に出でて、福は内へと入り豆の音・・・福は内、福は内―。鬼は外、鬼は外―。」

鬼を祓い福を招くこの神事、縁起を担いでいただき新たな年のこの一年間皆様の災難除、病魔退散の祈りを込めて豆をまいて鬼を追い祓っていただき、商売繁盛・家庭円満の福を招き入れてください。

尚、当神社における節分祭の祭典は二月三日正午からとなっております。

八坂神社御祭神の須佐之男命、鬼、お多福による鬼祓の神楽を奉納し、豆まきを行いますので、どうぞ大勢の皆様でご参拝下さい。

豆まき

八坂神社境内内 いけなが写真館さんで行われた節分豆まきの様子です。

初午祭

祈年祭

祈年祭とは、2月17日におこなわれる神社で最も重要なまつりの一つで「としごいのまつり」ともいわれます。

「とし」は稲の稔りの意味で、春の初めに当たるこの時期、その年の五穀豊穣、産業の発展、国家・国民の繁栄を祈る祭典で、11月の新嘗祭とは対になる形で、古くから重要な祭祀とされてきました。

祈年祭は、改暦以前は毎年2月4日に執り行われていましたが、改暦後は、2月17日に斎行されるようになりました。

しかし、祈年祭をいつ執り行うかは地域や神社によって違いがありますが、宮中や伊勢神宮をはじめ、全国神社で最も丁重におこなわれてきました。

3月

合同慰霊祭・祖霊祭

祖霊祭とは神道における祖先の方々の霊祭(みたままつり)です。弊社祖霊殿には、神道以外の宗教宗派の方々もおられます。

そういった方々は慰霊祭(神道以外の方々の霊祭)と呼称しています。

祖霊祭とは

古来、我が国ではその肉体は滅びても、霊魂はこの世に留まり子孫を見守ってくれていると信じられてきました。現在、我々が日々の営みを無事に行い、大過なく過ごすことが出来ている事は、神様と共に見守ってくれている先祖のお陰であると感謝を捧げると共に、浄き・明き・正しき・直き誠心をもってお祀(まつ)りする事が大切です。

春季合同慰霊祭 式次第

- 一、宮司以下祭員、並びに導師入場

- 一、修祓祓主 祓主

- 塩湯所役

- 一、 宮司一拝

- 一、降霊の儀 警躍所役

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、献饌 陪膳

- 膳部

- 一の手長

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、宮司祭文奏上 祝詞後取

- 一、導師読経

- 盤子後取

- 曲禄後取

- 一、幽世神語三唱

- 一、宮司玉串奉奠 玉串後取

- 御神楽奏上 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 奏楽(擦鉦)

- 一、導師玉串拝礼 玉串後取

- 一、参列者玉串拝礼 案後取

- 案後取

- 玉串後取

- 一、一般参列者玉串拝礼 玉串後取

- 玉串後取

- 玉串後取

- 奏楽(笛)

- 一、撤饌

- 一、昇霊の儀

- 一、宮司一拝

- 一、宮司挨拶

- 一、宮司以下祭員、並びに導師退場

4月

神明神社

5月

敷地祓い

敷地祓いとは例大祭をお迎えする前に敷地を祓う行事です。

当社の場合は例大祭(小倉ぎおん祭り 7月第三金・土・日曜日)前に神山を担いで各町内、個人様方や企業様方に神職が出向き、お祓いを行います。

例大祭をすがすがしいお気持ちでお迎えし、併せて敷地・職域を祓い清めて皆様の安全と繁栄、職域安全・産業隆昌をお祈りする神事です。

当社では5月中旬から5月下旬までの期間、敷地祓いを行っております。どうぞお受け頂いて今日の感謝、明日の弥栄をお祈りして戴きたいと思います。

また、新規の方のお申し込みもお受け致しますので詳細は社務所(093-561-0753)までお問い合わせ下さい。

6月

境内の紫陽花が見頃です。

7月

小倉祇園祭

小倉祗園祭りの風景

ぎおん風にあたれば夏患いせぬとの言い伝えがあり、天下泰平・国家安全安全・悪疫退散・御霊鎮め・縁結び・五穀豊穣・産業隆昌などの祈願を込めたものといわれます。

祇園祭は八坂神社の夏祭りです。小倉の祇園祭は四百年近くの歴史を持ち、「全国三大祇園」の一つに数えられています。

小倉祇園はあの坂東妻三郎が主演した映画「無法松の一生」でも有名です。映画はカンヌ映画祭でグランプリを獲得、祇園太鼓は一躍世界的に知られるところとなりました。

毎年七月第三土曜日の前後三日間、小倉では勇壮な祇園太鼓の音が鳴り響き、町は祇園祭一色に染まります。

「やっさやれやれ」のかけ声と「ジャンガラ」と呼ばれる鉦の音に合わせて、揃いの浴衣の四人のうち手が山車の前後に据えつけられた太鼓を勇ましく両面からうち鳴らします。御神幸では神山の後ろにこの山車も列をなし、街中を行列します。

夏越(なごし)祭、茅(ち)の輪くぐり 7月31日 午後6時

『水無月』とも言われるこの時期に、無病息災を願うお祭りです。読んで字のごとく水不足に悩まされる地域が多く、現在のように上下水道の施設が整備されていなかった昔は、汚れた水を媒介し疫病が蔓延する事が非常に多くありました。当時は疫病が流行るのは疫神の仕業であるという認識のもとにお祓いが行われたのです。これを水無月の大祓いと言います。

茅の輪のお話

スサノオさまが旅先で暴風雨に遭ったときのお話です。一夜の宿を乞う為、ある家を訪ねました。主の巨旦将来(コタンショウライ)は、裕福な暮らしをしているにもかかわらず、無下に断りました。 別の家を訪ねたところ、先程の巨旦将来の兄にあたる蘇民将来(ソミンショウライ)の家でした。

蘇民将来は、貧しい暮らしをしていましたが、「こんなところでよろしければどうぞ」と、暖かく迎え入れ、心を込めてもてなしました。スサノオさまは大変喜ばれ、「疫病が流行る事があれば、あなたの家系は茅で作った輪を腰に付けなさい。茅の輪を腰につけた人は、代々疫病を免れさせましょう」と約束したそうです。その後、疫病が流行った時は、蘇民将来の子孫のしるしである茅の輪を身に付けた人々は、厄災を免れることが出来ました。一方、巨旦将来の子孫は厄災を免れる事が出来ず絶えてしまったのです。

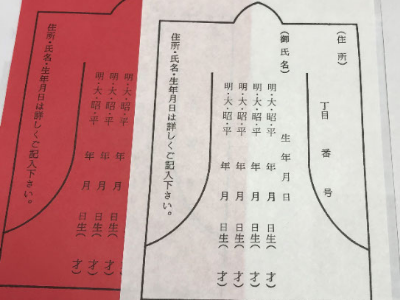

人の名を書き、息を吹きかけます。

8月

合同慰霊祭・祖霊祭

祖霊祭とは神道における祖先の方々の霊祭(みたままつり)です。弊社祖霊殿には、神道以外の宗教宗派の方々もおられます。

そういった方々は慰霊祭(神道以外の方々の霊祭)と呼称しています。

祖霊祭とは

古来、我が国ではその肉体は滅びても、霊魂はこの世に留まり子孫を見守ってくれていると信じられてきました。現在、我々が日々の営みを無事に行い、大過なく過ごすことが出来ている事は、神様と共に見守ってくれている先祖のお陰であると感謝を捧げると共に、浄き・明き・正しき・直き誠心をもってお祀(まつ)りする事が大切です。

春季合同慰霊祭 式次第

- 一、宮司以下祭員、並びに導師入場

- 一、修祓祓主 祓主

- 塩湯所役

- 一、 宮司一拝

- 一、降霊の儀 警躍所役

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、献饌 陪膳

- 膳部

- 一の手長

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、宮司祭文奏上 祝詞後取

- 一、導師読経

- 盤子後取

- 曲禄後取

- 一、幽世神語三唱

- 一、宮司玉串奉奠 玉串後取

- 御神楽奏上 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 奏楽(擦鉦)

- 一、導師玉串拝礼 玉串後取

- 一、参列者玉串拝礼 案後取

- 案後取

- 玉串後取

- 一、一般参列者玉串拝礼 玉串後取

- 玉串後取

- 玉串後取

- 奏楽(笛)

- 一、撤饌

- 一、昇霊の儀

- 一、宮司一拝

- 一、宮司挨拶

- 一、宮司以下祭員、並びに導師退場

軍馬慰霊祭

八月二十五日に八坂神社正門横の公園に建立されている「軍馬慰霊塔」の前で、馬の御霊祭を行なっています。

軍馬慰霊塔について

日清日露戦争や先の大戦で中国大陸に渡った馬達は特殊な例を除きその殆どが帰国できませんでした。

その馬達の霊を慰めるために八坂神社正門横の公園に「軍馬慰霊塔」と「生馬神」という二基の塔が建立されています。

日露戦争に従軍し、砲弾弾雨の中を馳駆し、身命を軍国に捧げた軍馬達に対しその勲労に謝意を表して、 坪根金一氏の発願で全国に浄財喜捨を募り四年かけ昭和十七年に建立したものです。

慰霊祭の歴史

野戦重砲第六連隊所属の軍医を中心とした元兵士らによって営まれてきましたが、どなたも鬼籍に入られ、現在では神社主催で毎年慰霊祭を執り行っております。

平成十二年からは同連隊第四中隊「あかざの友戦友会」の主宰で行われていた時期もありました。

現在では、所縁のある方々が遠方よりお越しいただき、静かに営まれる慰霊祭となっております。

9月

合同慰霊祭・祖霊祭

祖霊祭とは神道における祖先の方々の霊祭(みたままつり)です。弊社祖霊殿には、神道以外の宗教宗派の方々もおられます。

そういった方々は慰霊祭(神道以外の方々の霊祭)と呼称しています。

祖霊祭とは

古来、我が国ではその肉体は滅びても、霊魂はこの世に留まり子孫を見守ってくれていると信じられてきました。現在、我々が日々の営みを無事に行い、大過なく過ごすことが出来ている事は、神様と共に見守ってくれている先祖のお陰であると感謝を捧げると共に、浄き・明き・正しき・直き誠心をもってお祀(まつ)りする事が大切です。

春季合同慰霊祭 式次第

- 一、宮司以下祭員、並びに導師入場

- 一、修祓祓主 祓主

- 塩湯所役

- 一、 宮司一拝

- 一、降霊の儀 警躍所役

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、献饌 陪膳

- 膳部

- 一の手長

- 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 一、宮司祭文奏上 祝詞後取

- 一、導師読経

- 盤子後取

- 曲禄後取

- 一、幽世神語三唱

- 一、宮司玉串奉奠 玉串後取

- 御神楽奏上 奏楽(笛)

- 奏楽(太鼓)

- 奏楽(擦鉦)

- 一、導師玉串拝礼 玉串後取

- 一、参列者玉串拝礼 案後取

- 案後取

- 玉串後取

- 一、一般参列者玉串拝礼 玉串後取

- 玉串後取

- 玉串後取

- 奏楽(笛)

- 一、撤饌

- 一、昇霊の儀

- 一、宮司一拝

- 一、宮司挨拶

- 一、宮司以下祭員、並びに導師退場

10月

石蕗(つわぶきの花)

本当に暑かった今年の夏。

しかし、時節が来ると植物はちゃんと花を咲かせます。 境内のツワブキも花茎が伸びて花蕾が膨らんできました。

七五三の子供達を祝うかのように、これから十一月一杯次々と黄色い花を咲かせます。

境内末社・神明神社秋季大祭

猿田彦社大祭

水之御祖社大祭

11月

七五三祭

七五三詣り…平安時代より、行われていた行事です。

男女3歳で「髪置き」(それまで剃っていた頭に頂髪を置く儀式)

男児5歳で「袴着」(袴を着装する儀式)

女児7歳で「帯解」(つけ紐をとり、帯を結ぶ儀式)

7歳までは神様から預けられた子として、親は大切に育て、それぞれの儀礼日には日々の感謝の気持ちと、更なる健康を祈ります。

十一月十五日に行われるのは、陰陽暦に年中最上の吉日とし、特に十一月は大嘗祭の行われる月であったことによるそうです。

当社の七五三の祈願は、十月一日から御守、千歳飴、文具セットのご準備しております。

祈願は、年中受付けしております。

予約制ではございませんので、朝9時から夕方4時半までの間でご都合のよろしい時間にお越し下さい。

本殿での撮影について

令和 四年度より、カメラマン同伴で来られた際は本殿での撮影はお断りいたします。

境内に専用の写真スタジオがございます。

衣装の貸し出し・着付けを無料で行っておりますので是非ご利用ください。

大麻頒布祭

新嘗祭

「新」は新穀を「嘗」はご馳走を意味します。神前に新米をお供えして神の恵みに感謝するお祭りで、二月の祈年祭とともに全国の神社の特に大切なお祭りとされています。

宮中における新嘗祭では、稲作を中心に発展してきたわが国のまつり主として天皇陛下自らが新嘗を神殿に供えて五穀の豊穣を祈願し、感謝されご自身も神様と一緒にお召し上がりになるおまつりをなされます。全国の神社も、この宮中の儀に合わせて大祭として新嘗祭を執行しています。

11月23日は「勤労感謝の日」ですが、勤労感謝の日とは、昭和23年、国民の祝日に関する法律により制定された国民の祝日の一つで、勤労を尊び、生産の豊かなことを祝い、国民が互いに感謝しあうという日です。、戦前は「新嘗祭」と呼ばれる祝日でした。

境内の花

石蕗(ツワブキ)菊科ツワブキ属の常緑多年草

花の少ないこの季節、境内のあちらこちらに菊に似た黄色の可憐な花を咲かせています。

一年中緑であることは常緑樹として、神の依り代として大切にされている「榊」に通じるものを感じます。

花言葉は「困難に負けない」「謙遜・謙譲」です。

神社にぴったりな花言葉です。

七五三で賑わう境内です。お子様とあるいはお孫さんとの記念に、石蕗と一緒のお写真はいかがでしょうか。

十二月上旬までお楽しみ戴けると思います。

どうぞご参詣下さいますようご案内申し上げます。

12月

境内の紅葉

煤払い

年越大祓い祭

社務所にて人形(ひとがた)を500円でお分けしておりますので、その人形に息を吹きかけ初穂料を添えて神社に納め頂きますと、無病息災を祈念いたしましてお焚き上げを致します。

小倉祇園 八坂神社 祖霊殿(納骨堂)

好立地・安全・安心

小倉の一等地「小倉城内」窓の外には、四季折々の景色が広がります。